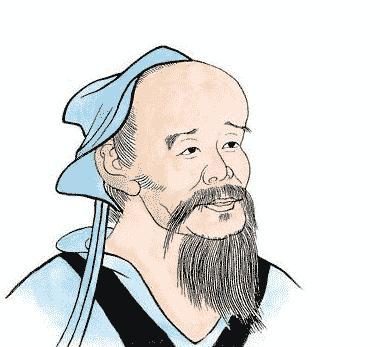

费伯雄(1800~1879),清代医家。字晋卿。江苏武进人。世业医。少举业,弱冠有文名。后弃儒承家学,究心祖业,博览《内经》、《伤寒》及后世诸名医著述,取其精要,去其偏执,于脉学及杂证尤有心得。咸同间(公元1851-1874年)以医名,远近诣诊者踵相接,所居遂成繁盛之区。持脉知病,不待问。论医戒偏戒杂。谓古医以和缓命名,可通其意,主张“和治”、“缓治”。师古而不泥,不趋奇立异,以平淡之法获效。推崇李东垣温补脾胃,朱丹溪壮水养阴之法。道光年间(1821-1850年),太后患肺痈,诏伯雄诊视,获愈。赐匾曰:“是活国手”。道光帝患失音,进药亦愈。赐联曰:“著手成春万家生佛,婆心济世一路福星。”著《医醇》二十四卷,惜毁于战乱。同治二年(1863年)追忆原书内容重撰,仅得十之二三,易名《医醇剩义》四卷。另著《医方论》、《食鉴本草》、《本草饮食谱》、《食养疗法》、《怪疾奇方》等。子应兰、孙绍祖、荣祖均传其业。

费氏几十年行医生涯积累了丰富的临征经验,平素治学颇多心得,乃着手著书立说。他认为医学发展至今芜杂已极,必须执简驭繁救弊纠偏,以使后学者一归醇正。为此,他投入一生精力孜孜不倦地摸索,一切从临诊实际出发,博采古今学术之精华,不参杂门户偏见,努力探求立论平允不偏的醇正医学。笔耕数载终于完成《医醇》书稿(共24卷),并付刊刻,不料此书文稿连同藏扳一并毁于咸丰年间一场战火。此时,费氏避太平天国战乱于古延陵之寓斋(在苏北泰兴县五圩里),复患脚疾步履艰难,终日坐卧室中,值此闲遐时日,潜心著述,追忆往昔著作内容,随笔录出。撰成《医醇剩义》4卷。书成于同治二年(1863年),刻印之后盛行于世。嗣后又撰《医方论》4卷(1865年)。

综观费氏医学思想,以“醇正”、“缓和”为特色。其学术源于历代各家学术,由搏返约,取各家之长补偏救弊。《清史稿》有传,评曰:“清末江南诸医,以伯雄最著。”其子孙继承家学,以医名世。孟氏费氏作为著名医学世家和学术流派蜚声进代医坛。

苏公网安备:

苏公网安备: